最近毎日「山下一仁」という名前を見ている気がするのは、僕が購読しているRSSでどこかのメディアに何かしら記事が載っているからだろう。なんだか連載小説を読んでいるような気分である。この方は元農水省に勤められていた人で、ネットで日本の農業問題について調べると必ずといっていいほど記事に行き当たる。

特に最近は米価の高騰にあって、それがいかに農水省の失政によるものなのかを日夜糾弾しているという感じで、いつも興味深く記事を読んでいた。最近、YouTubeに出演されているのを見て、その姿、声、話し方を見て「こういう人だったんだなぁ」と妙に感動してしまったのは、さながら作家のサイン会にいった読者であったかもしれない。

米不足問題

以前仕事で農業絡みのシステムをやっていたので、農業についてはある程度の関心があり、その時にもこの方の記事はよく見ていた。今、特によく読んでいるのは、ご多分に漏れず米不足、米価高騰問題に合点がいっていないからだ。昨今の昨年比で倍以上になっている米価高騰は米を自分で買っている人なら誰でも気づく異常事態だ。なので僕もこの問題については追いかけている。

昨夏、農水省は秋になって新米が出れば落ち着くといっていた。世間でもこの時点ではそのような見方が大勢だったのか、SNSでは米不足だという人に対して窘めるようなツイートがまだ優勢であったように思う。

しかし、現実には秋になっても落ち着くことはなかった。店頭から消えるほどではないものの、価格は明らかに高騰しており、「話が違う」と庶民を戸惑わせた。しかもその価格は一方的に上がるばかりであり、ここに至って「米が高い」「米不足だ」という声が再び大きくなり、SNSでも優勢となった。まぁそれでもなお「これが適正価格だ」論者が一定数存在するのだが、多数派ではない。少なくとも「前よりかなり高い」ということは認めざるを得ない状況で、それで生活が苦しいと嘆く人に対して、直接的に「米の価格はこれが適正!」と言い切れる人は当たり前だがそういない。

煽られるヘイト

さて、秋どころか冬になり、春になり、また夏がこようとしているというのに、価格はなお上がり続けている。ここに至ってさしもの農水省もまずいと思ったのかは知らないが、備蓄米の放出を3月に決定した。しかしその量は15万トンと不足を補うには足りていないと思われるうえ、しかも「買い戻しをする」という一般的な市場では考えられない意味不明な特約がついていた。そんなことで本当に価格は下がるのかといぶかしがられたが、案の定あれから一ヶ月価格は一切下がっていない、どころか上がっている。

また、備蓄米の放出にあたって農水省は「21万トンの米が消えた」「投機筋や新規参入業者の影響」といった不確かな情報を示唆したが、今に至ってその事実は確認されていない。昨夏から農水省の言うことは何一つ当たっていないにもかかわらず、マスコミは農水省の言い分をそのまま流しているあたりに、本邦の闇があるなぁと思う。

オマケに行政がこのようなことを言うものだから、SNSでは「中国人が大量の注文をしている」「先物のせいだ」「転売ヤーが買い占めている」など平生から燻っていたっぽいヘイトに火を付ける形で、様々な憶測が飛び交っている。

純粋に米がないのでは?

僕自身もこの問題の「そもそも」についてはよく考えていた。LLMに話したところ、価格弾性率という概念があると教わった。曰く、価格が変動すると需要がどれだけ変わるか、という概念だ。たとえば価格弾性率が1ならば、価格が10%上がると需要が10%下がり、価格弾性率が3と大きければ、需要は30%下がると説明される。

これは逆転すると「需要が固定の場合、供給の変動で価格がどれだけ変わるか」とも言える。で、主食の価格弾性率はかなり小さく見積もられ、ChatGPTに「もしハズしたら爆散するとしたら、なんぼに賭けるか」というやや無茶な問いかけをしたところ(でないとあれも考えられるこれも考えられるっていうから)、0.15に賭けるといった。 これで米価界王拳2倍を説明すると、米の収穫量が679万トンという農水省の出している数値から流通もその程度と仮定した場合、100万トン不足していることになってしまう。

さすがに信じがたいので、実際は控えめに見てその半分程度であったとしても50万トン、米俵を詰んだだけの東京ドーム数個分の倉庫が必要になると思われ、誰がどこにそんなためこんどんねんというのは、現実的に考えがたい。SNSでは日本の悪いことは全部中国人のせいということになっているが、さしもの中国人でも50万トンの米を隠すとなれば習近平の指示の可能性がある。しかし当然ながらいくら習近平が暇だったとしてももう少し別の遊びをするだろう。

「海外輸出説」もあるのだが、これもため込んでる理論と同じで「誰がなぜいつどうやって?なんで明るみに出ない?」という根本的な疑問がある。

まぁ価格高騰を見て買い占めに走った業者の存在や、謎の把握されていない輸出なんかは確かにあるのかもしれない。ただ規模と米という特殊な市場の流通経路を考慮すると、価格高騰の主因というには無理があるだろう。

ここにきて、「そもそも本当にないのではないか」という疑問が生じる。これはつまり、農水省の出している収穫量が間違っているのではないか、という話だ。この場合、今年突然間違えたというより、今までもずっと間違えていたのだろうと思う。しかし、供給が多い分には政府が吸収するので問題にならなかった。が、供給が需要を割り込んだ瞬間に、その歪みが顕在化した。我が国の行政システムにあっては、年金が消えることもあるわけで、米が消えたり増えたりしても別段不思議ではないだろう。

これはあくまで考えたことであって、事実だとか主張する気はさらさらない。とどのつまり、「農水省の言っていることおかしんじゃね?」という疑念である。件の山下氏の記事はその観点において非常に参考になっている。

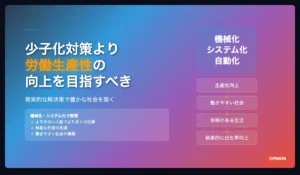

つまり、米を減らしたら、足りなくなった

そもそも、現実的に農水省は減反政策を進めてきたことは周知の事実だ。今は「減反政策ではない」と言っているようだが、減反政策の定義を農水省がどうしているかとは別に、作付面積が減り続けていることは純然たる事実だ。また補助金やJAとの関係から農水省の我が国における農業への影響力が大きいこともまた否定できまい。

つまり何が起きたのかというと、「国策として米を減らし続けたら、米が足りなくなった」これに尽きる。すべての説明は、この事実に対する補足、弁明に過ぎない。僕らは妙なヘイトに煽られず、このシンプルな事実と向き合い問いかけなくてはならないと思う。

コメント